【摘要】

网络游戏外挂程序,又被称为网络游戏辅助程序,是指通过破解网络游戏软件的技术保护措施,利用网络游戏程序的技术漏洞,能够在用户端改变游戏程序操作的一种独立程序。使用外挂程序的目的,是实现客户端各种功能在网络游戏规定的范围内进一步增强,使用外挂程序的网络游戏玩家能够在游戏中取得更大的优势和心理上的刺激,造成的后果是损害网络游戏著作权人的利益、信誉,以及网络游戏的市场秩序,属侵害他人知识产权的违法行为,情节严重者应当以犯罪论处。

根据新闻出版总署等有关部门发布的《关于开展对“私服”、“外挂”专项治理的通知》,其明确将“私服”、“外挂”两种行为都定性为非法互联网出版活动,要求应予以严厉打击。虽然,从法律规范层面上已对这类行为采取了相关严厉措施,但是在司法实践中,仍然有许多难题,比如:对这类行为如何区分罪与非罪、此罪与彼罪、未遂与既遂等问题,困扰着审判人员、执法人员、法律服务工作者等等。

由于该类案件所涉及的罪名、量刑等问题比较复杂,本文仅对制造、销售“游戏外挂”行为如何定性来展开探讨。

【正文】

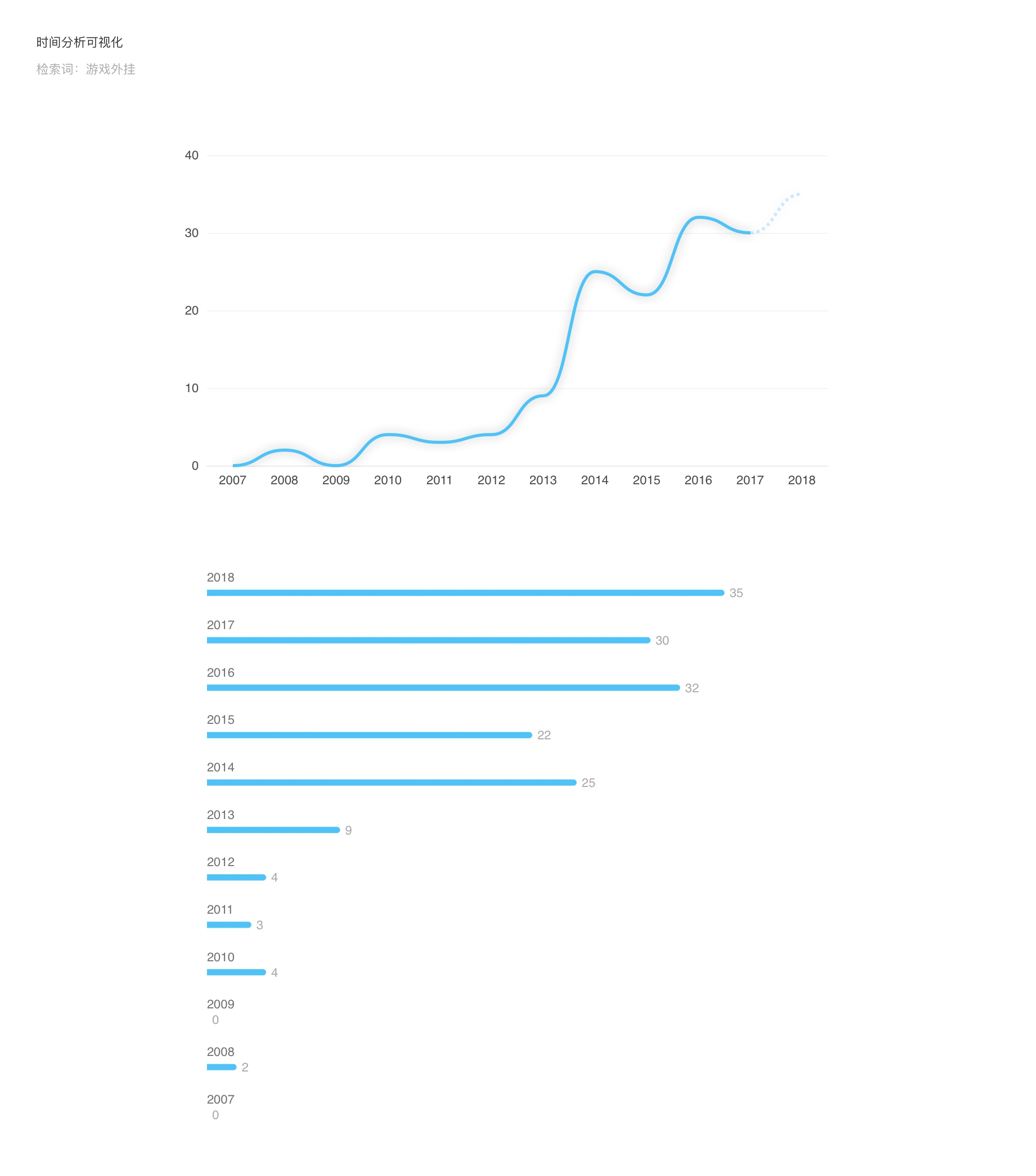

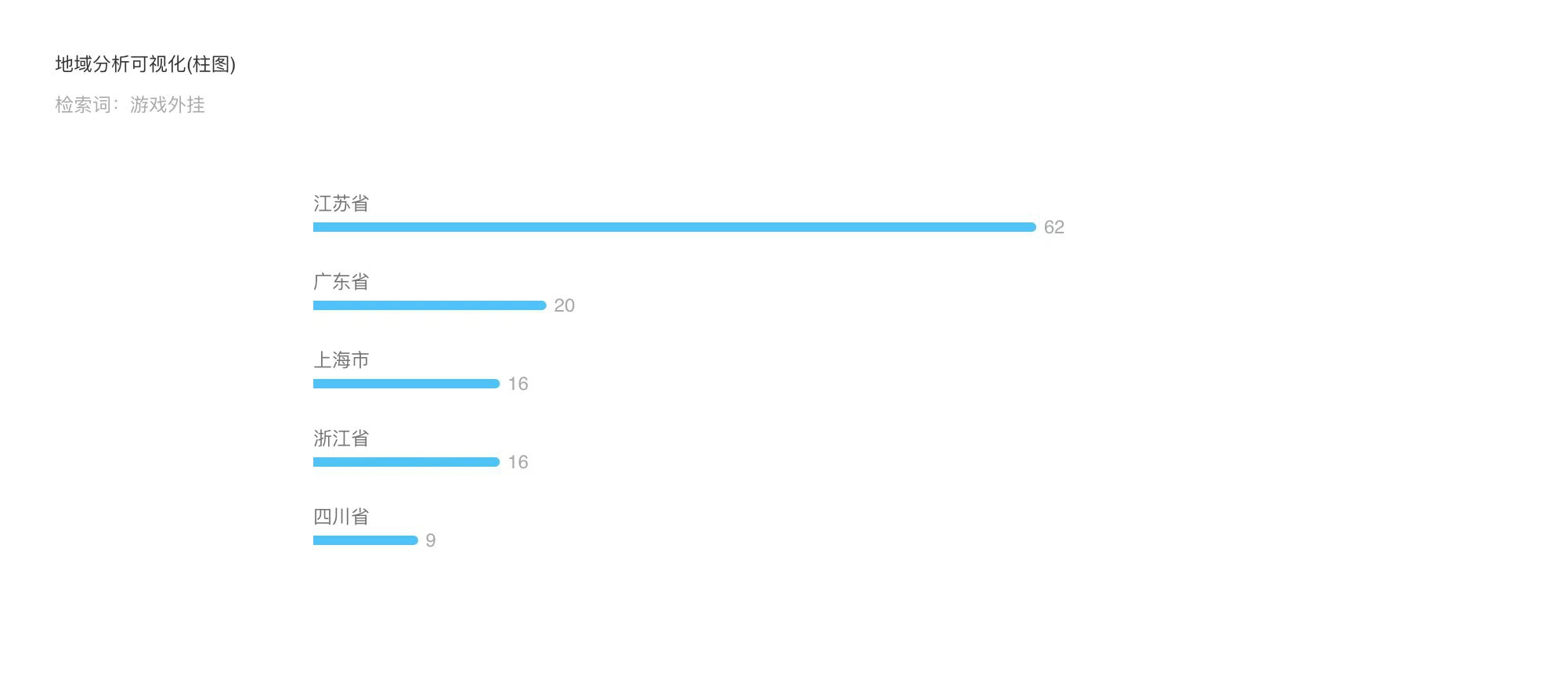

该类案件发生的地域多集中分布在江苏省、广东省、上海市、浙江省等沿海发达城市,内地比较集中高发的地区有四川省、湖北省、北京市、安徽省、河南省、山东省等城市。

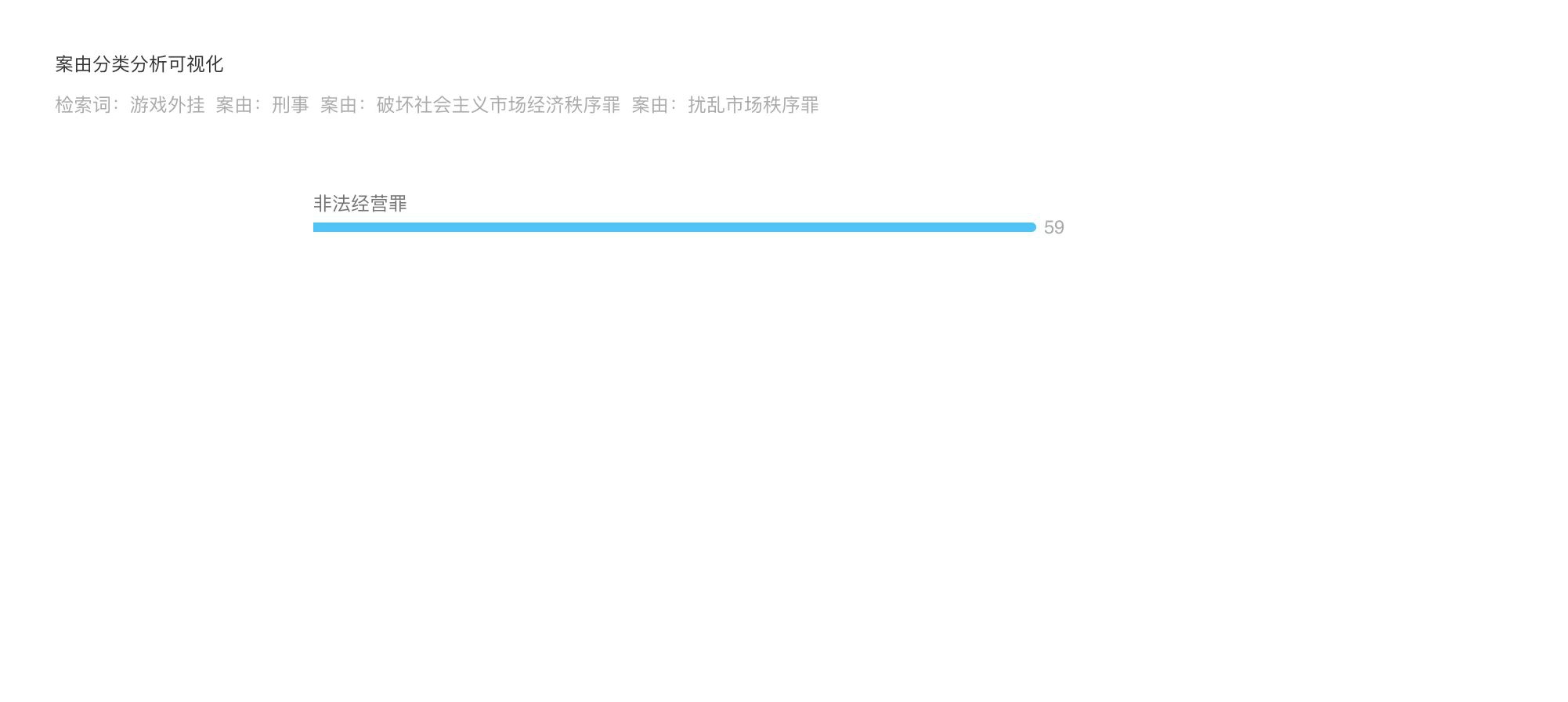

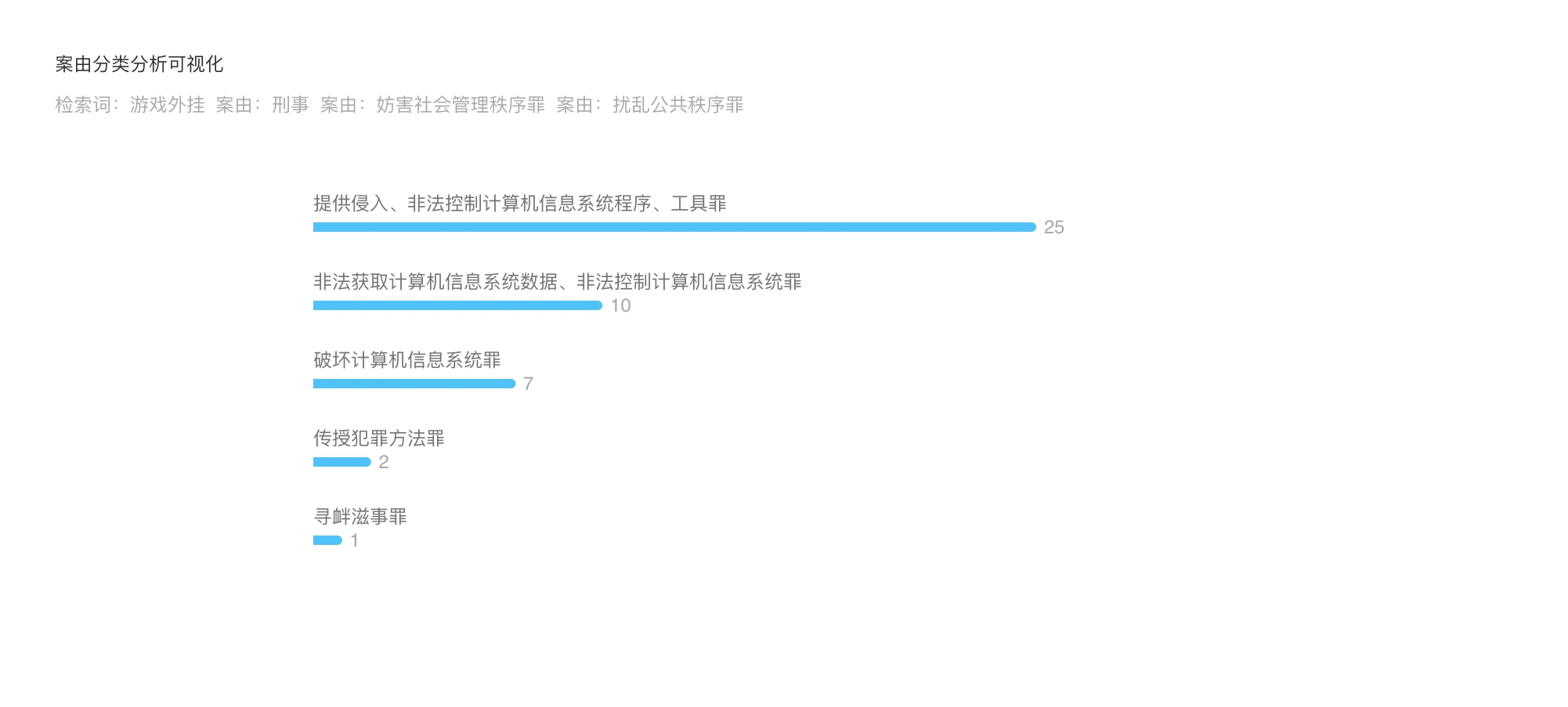

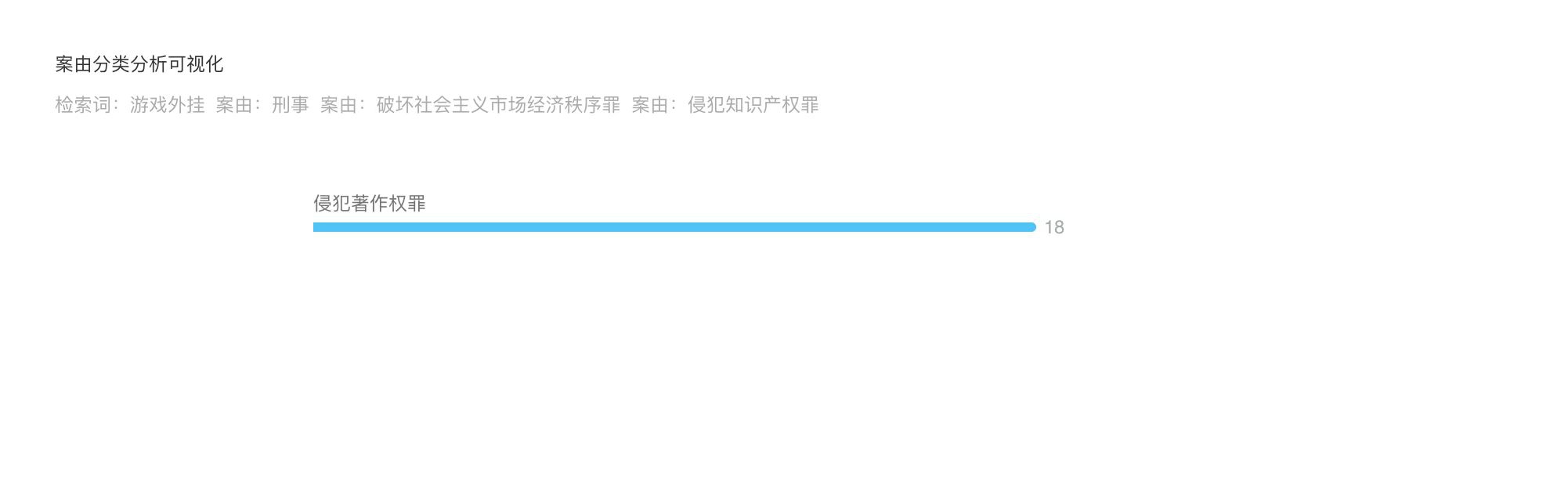

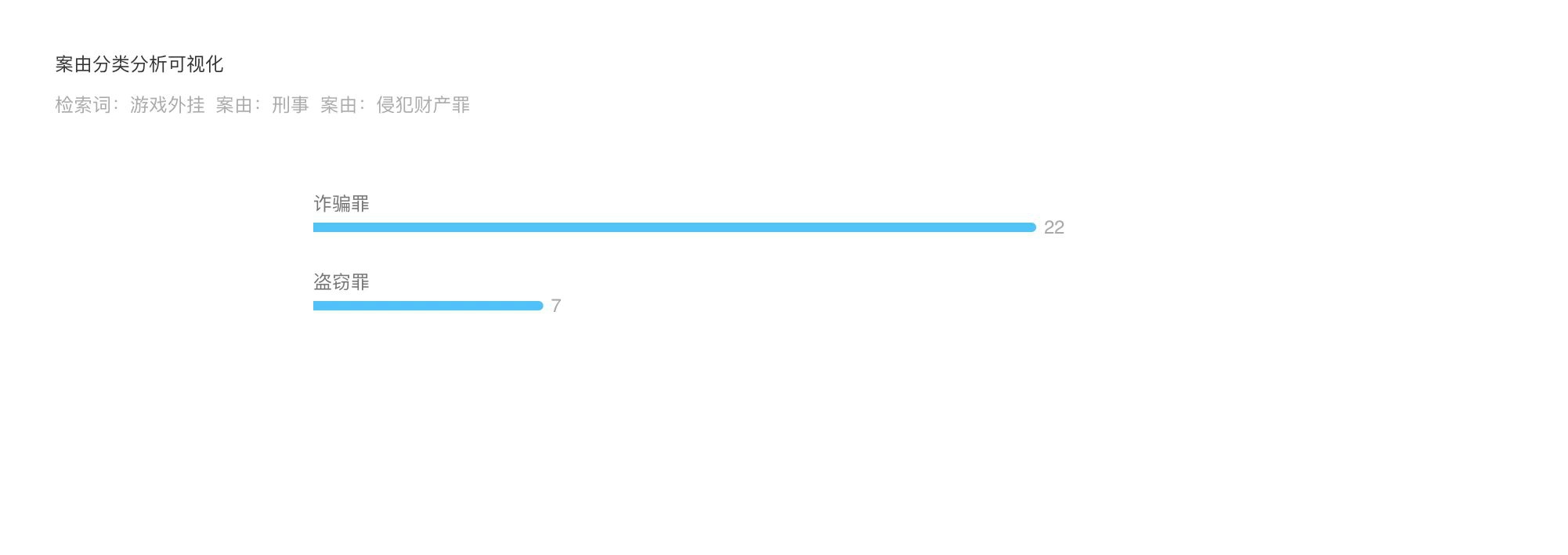

之后,笔者仔细研读各地区各法院的判决后发现,对该类行为的打击主要是采用刑事手段,但是涉及“游戏外挂”案件的判决却呈现出多样化、分岐化,不同地区不同法院、同一地区不同法院对该类案件存在裁量尺度不一、法律适用不准确的情形。其中主要是在对制售、销售“游戏外挂”的行为的定性上各地法院存在不同的认定标准,对该行为的定性包括非法经营罪、提供侵入、非法控制计算机信息系统的程序、工具罪、侵犯著作权罪等等,由于法律存在一定的滞后性,对如何定性的问题尚未形成一个准确的认定标准,这给审判实务造成了巨大的困扰。

为理清这个问题,笔者在此采用案例大数据的形式对该问题进行初步的分析,希望能给审判实务、司法实践带来一定的参考价值。

笔者选用了近年来比较有代表性的相关案例来对该问题进行分析,发现审判实务中对该类行为如何定性主要存在以下矛盾。

一、侵犯著作权与非法经营罪之间的矛盾。

实务中,对制售或销售“外挂程序”的行为认定为非法经营罪的情形较多。

如广东省茂名市茂南区人民法院审理的李某龙非法经营一案(案号为:(2018)粤0902刑初329号)。行为人以牟利为目的,违法国家规定,未经国家主管部门批准,也未获得游戏运营商的许可和授权,擅自非法出售可用于

游戏运营商享有著作权的游戏程序上的程序,其行为系非法发行互联网出版物的行为,扰乱市场秩序,情节严重,以此认定行为人实施的该类行为构成非法经营罪。

如江苏省淮安市清浦区人民法院审理的刘贺、李烨等非法经营罪一案(案号为:(2017)苏0812刑初607号)关于被告人刘贺的辩护人提出本案不应定性为非法经营罪,而应定性为侵犯著作权罪的意见,经查,鉴定机构上海辰星电子数据司法鉴定中心对涉案游戏外挂软件所作的鉴定意见是:该软件通过设置,实现了《传奇霸业》游戏本身不具备的自动操作功能,对该游戏的正常操作流程和运行方式造成破坏,属于破坏性程序。从鉴定意见可以看出被告人刘贺等人销售该游戏外挂的行为与侵犯著作权罪的“复制发行与权利人内容高度相似的作品”这一特征并不相符,故不应认定被告人构成侵犯著作权罪。而根据国家规定,“外挂”违法行为属于非法互联网出版活动,三被告人制作、销售外挂软件的行为属于未经国家许可,非法出版互联网出版物,扰乱市场秩序的行为,该行为特征符合非法经营罪的性质,且根据三被告人经营数额已达到情节特别严重,故应定性为非法经营罪。

再如,江苏省盐城市中级人民法院审理的杨长春、王勒等非法经营罪一案,案号为:(2017)苏09刑终22号。该法院认为若要构成侵犯软件著作权罪必须满足“作品完整性”的要求,认为外挂虽然会引用部分游戏软件数据的部分内容,但该部分内容不能构成相对完整的作品,该外挂程序依托游戏客户端,通过截获、修改游戏通讯数据并使用模拟的方式控制游戏进程,达到实现更好地游戏效果的功能,该行为不属于对原游戏作品的“复制”。同时,该外挂也并非游戏的组成部分,只是一种依附于原网络游戏的第三方插件程序,并非单独的“发行”行为。因此不构成侵犯著作权罪。

在所搜索到的相关案例中,笔者认为其中对这类行为定性比较具有代表性的案例是江苏省盐城市中级人民法院审理的杨长春、王勒等非法经营罪一案,案号为:(2017)苏09刑终22号。其认定行为人构成非法经营罪的论证过程如下:

第一,“外挂”属于非法出版物。根据《互联网出版管理暂行规定》第六条规定“从事互联网出版活动,必须经过批准。未经批准,任何单位或个人不得开展互联网出版活动”。2003年新闻出版总署、信息产业部等部门在《关于开展对“私服”、“外挂”专项智力的通知》中明确指出“外挂违法行为属于非法互联网出版活动,应依法予以眼里打击”。

第二,销售“外挂”的行为符合非法经营罪的规定。根据最高人民法院《关于审理非法出版物刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第11条、第15条,最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第79条的规定,“出版、印刷、复制、发行严重危害社会秩序和扰乱市场秩序的非法出版物”、“非法从事出版物的出版、印刷、复制、发行业务,严重扰乱市场秩序”,达到立案标准的,构成非法经营罪。

制售外挂的行为系违反国家规定,非法经营出版物,扰乱市场秩序,达到情节严重或情节特别严重的标准时,构成非法经营罪。

第三,制售外挂行为不构成侵犯著作权罪。外挂软件中的数据仅1M大小,而游戏软件数据值达7G左右,该外挂虽然会引用部分游戏软件数据的部分内容,但该部分内容不能构成相对完整的作品,该外挂程序依托游戏客户端,通过截获、修改游戏通讯数据并使用模拟的方式控制游戏进程,达到实现更好地游戏效果的功能,该行为不属于对原游戏作品的“复制”。同时,该外挂也并非游戏的组成部分,只是一种依附于原网络游戏的第三方插件程序,并非单独的“发行”行为。因此不构成侵犯著作权罪。

第四,制售外挂行为不构成提供侵入、非法控制计算机信息系统程序、工具罪。从主观上看,行为人的目的是通过销售游戏外挂实现营利,并非以提供侵入、非法控制计算机信息系统的程序或者工具;从该外挂的运行机理来看,其仅是通过截获并修改游戏客户端发送的数据欺骗服务器进而达到一定的游戏效果或体验,该外挂并未实际侵入游戏的客户端、服务器端,虽然干扰了网络游戏系统的正常运行,但尚未达到控制计算机信息系统的程度,也并未破坏网络游戏运行系统。综合主客观两方面,涉案行为不符合提供侵入、非法控制计算机信息系统程序、工具罪的构成特征。

2、而有的则认为制售或销售“外挂程序”的行为应定性为侵犯软件著作权。

网络游戏外挂程序是他人利用自己的电脑技术专门针对一个或多个网络游戏,通过改变网络游戏软件的部分程序制作而成的作弊程序,即使仅仅是部分复制了互联网游戏程序的源代码中的部分内容的行为,但由于研发网络游戏外挂程序须以网络游戏原有程序为基础,因此应认定存在复制网络游戏数据的客观事实。在行为人明知使用“外挂程序”会破坏网络游戏的游戏规则和影响游戏正常运营的情况下,未经权利人(即网络游戏经营者)的许可,为谋取非法利益,复制发行或销售“游戏外挂”且情节严重的行为应定性为侵害著作权罪。(参考案例:河南省商丘市中级人民法院审理的段迢、刘某侵犯著作权纠纷一案,案号为(2018)豫14刑终89号。)

本节以湖北省恩施土家族苗族自治州中级人民法院审理的赵周华、张彬侵犯著作权一案(案号为:(2018)鄂28刑终42号)为例对此进行分析。

【基本案情】

【法院裁判】

二审判决:驳回上诉,维持原判。本裁定为终审裁定

【评析】

二、非法经营罪与隐瞒犯罪所得罪之间的矛盾。

对“外挂软件”的二次销售可能涉嫌构成隐瞒犯罪所得罪。

【基本案情】

广东省茂名市茂南区人民法院审理的李某、杨某某非法经营、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益一案,案号为:(2018)粤0902刑初297号。

被告人李某2016年7月中旬利用电脑编写出上海恺英网络科技有限公司《蓝某传奇》游戏外挂程序软件,该软件主要功能是替代玩家手动操作,即玩家离开电脑,该软件可以自动操作完成任务。该外挂程序软件对《蓝某传奇》游戏的正常操作流程和正常运行方式造成了修改。同年10月份,被告人李某通过昵称为“nieshe”的QQ账号:63×××21在互联网上进行非法出卖其编写的《蓝某传奇》脚本辅助。被告人李某利用QQ账号:63×××21以每张月卡20至28元的价格出卖《蓝某传奇》脚本辅助给被告人杨某某,共得款人民币96680元。被告人杨某某从被告人李某处购入《蓝某传奇》脚本辅助,然后将购入《蓝某传奇》脚本辅助名字改成“痞子脚本辅助”,通过淘宝网店等在互联网进行宣传贩卖,共得款人民币128050元,获利人民币31370元。

【法院裁判】

二、被告人杨某某犯隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑三年,缓刑三年,并处罚金人民币四万元。(缓刑考验期限,从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起十日内向本院交纳,上缴国库。)

三、公安机关从被告人李某处扣押的电脑硬盘1张、小米手机1部,从被告人杨某某处扣押的黑色手机1部、戴尔电脑一台,予以没收,上缴国库。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向广东

省茂名市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。